今回は、がけ地や市街地農地の平均斜角について、『土地の高さや傾斜角を求める方法』を紹介していきます。

【アジェンダ】

1.傾斜角に関する全体像のご説明

2.現地調査の様子

3.現地で取得した情報を元に傾斜角を求める

税理士が実際に行っている業務の流れを一連で解説していきます。

動画では実際の実務の様子を現場・システム操作など、わかりやすく解説しているため、実際の操作感がわかりやすくなっています。

こちらの動画も合わせてご覧ください。

1.傾斜角に関する全体像のご説明

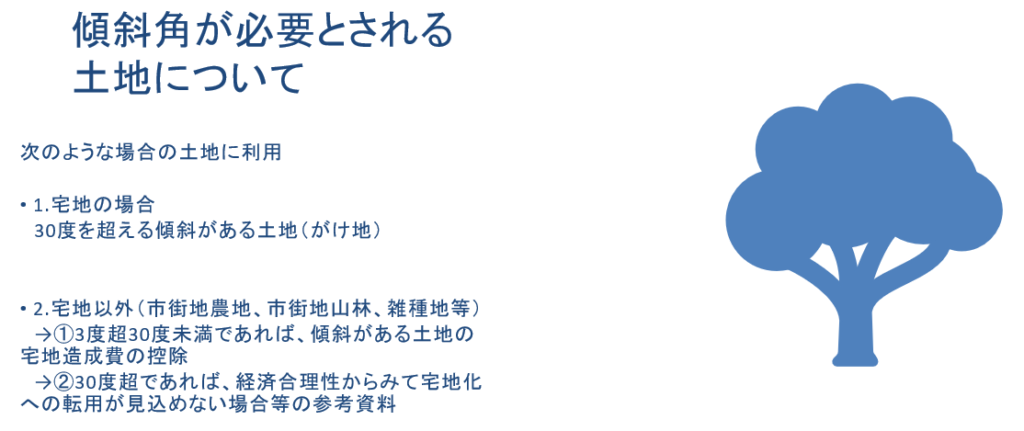

傾斜角が必要とされる土地について

大きく分けて、宅地か宅地以外に分かれると思うのですが、

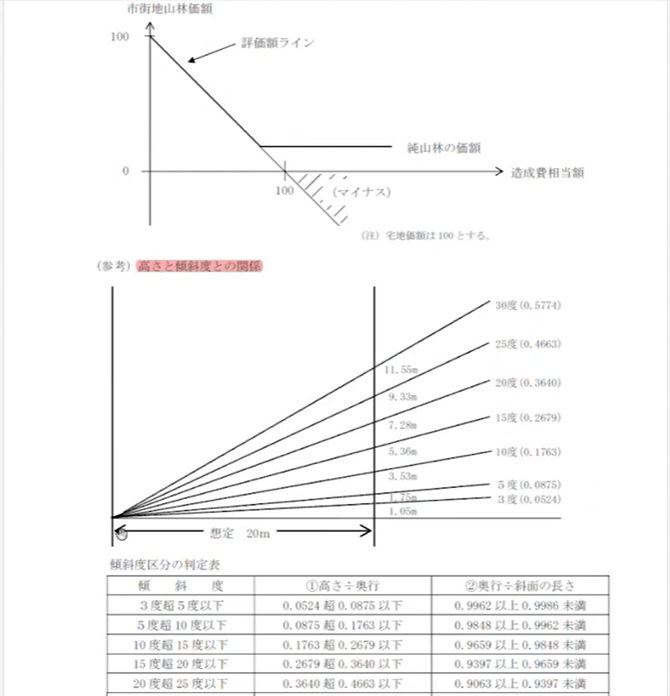

宅地であれば、30度を超える傾斜があればがけ地補正率で評価額を減額することができるため、傾斜角を調べる必要があると思います。

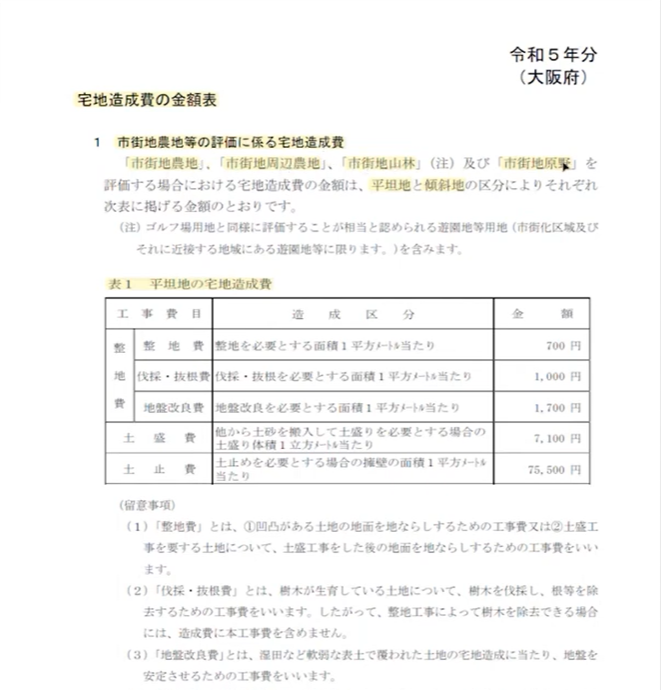

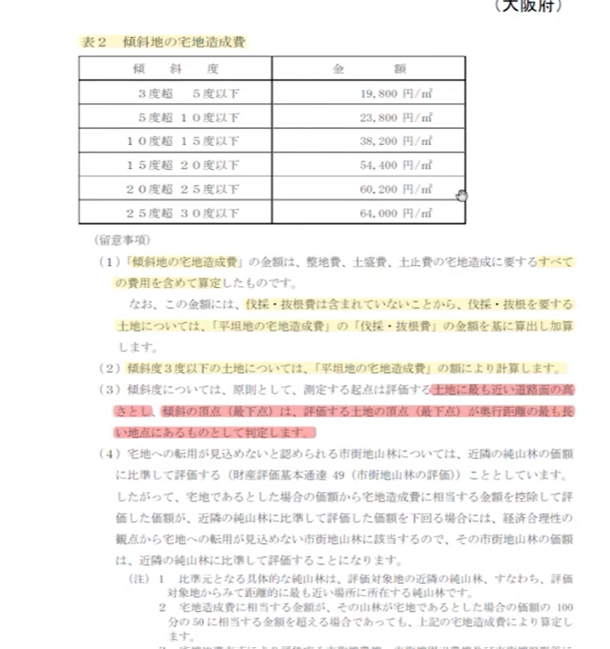

宅地以外であれば、例えば市街地農地、市街地山林、雑種地等があげられると思いますが、3度超であれば傾斜地に該当し、傾斜地の宅地造成費を控除することができるため、傾斜角が必要となります。

また、30度超であれば宅地転用が見込めない場合等と認められた場合に該当する可能性もあるため、傾斜角が30度超であるとのエビデンスとしても利用頂けるかと思います。

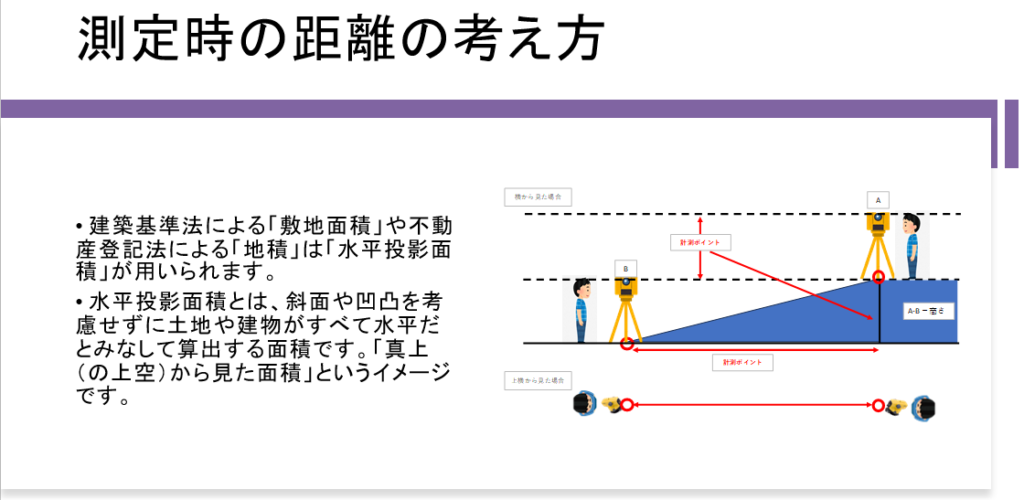

測定時の距離の考え方

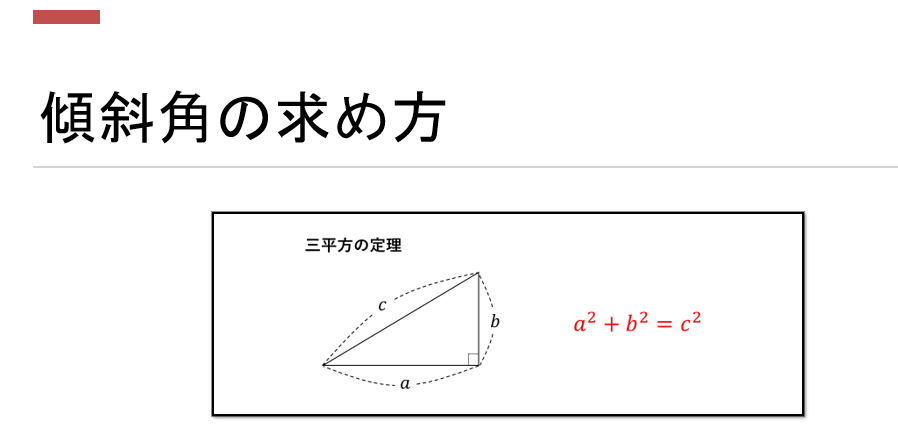

傾斜角の求め方

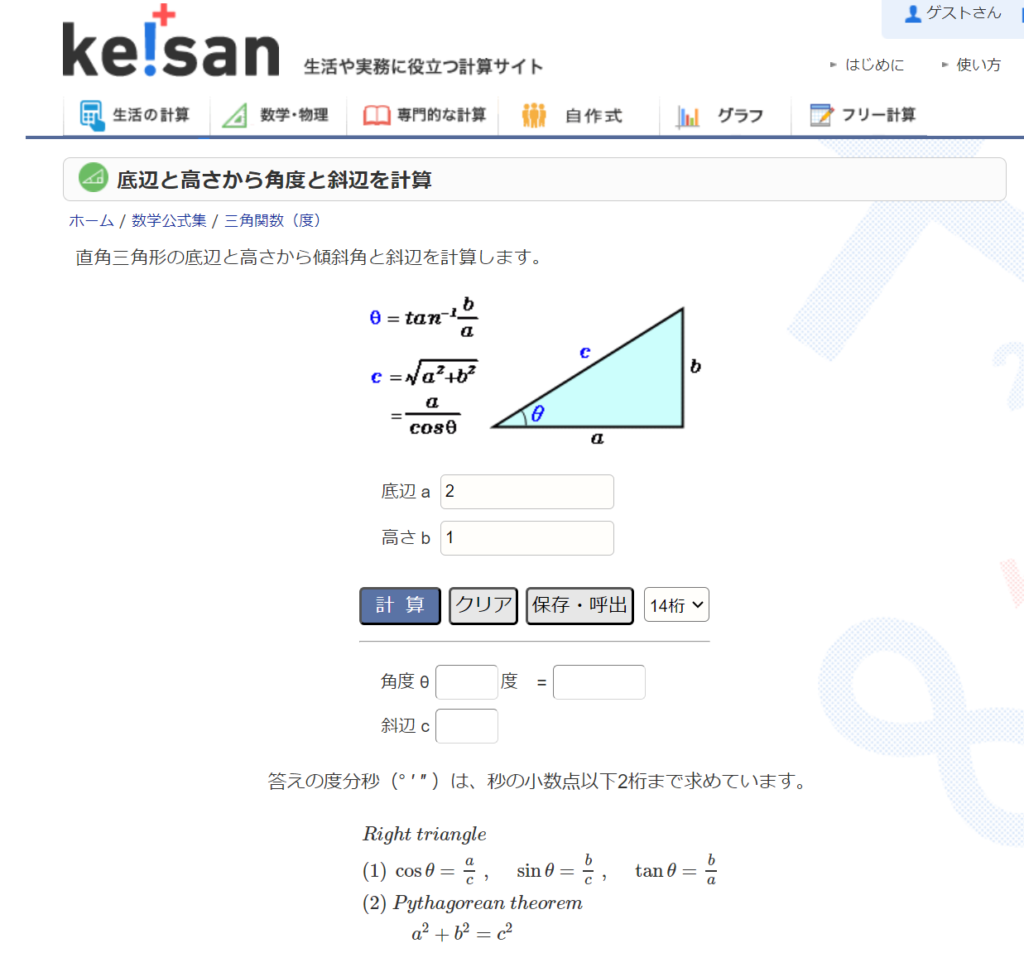

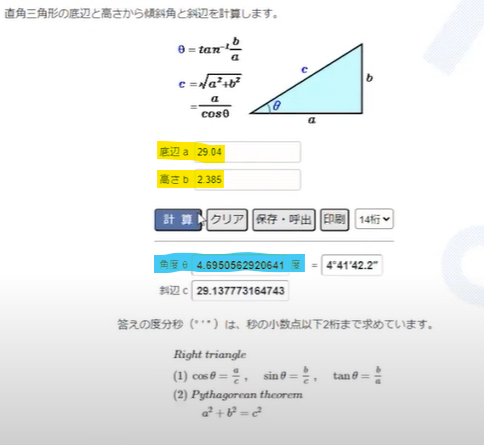

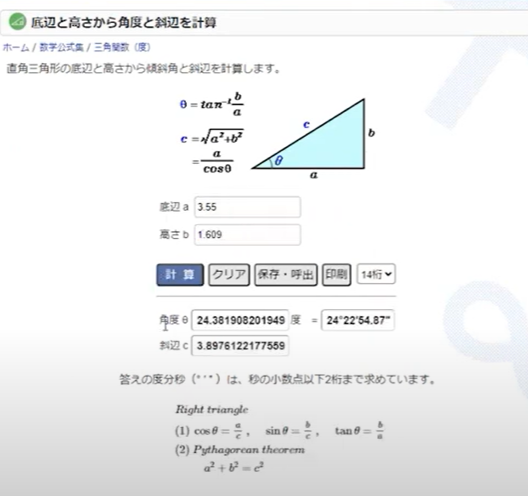

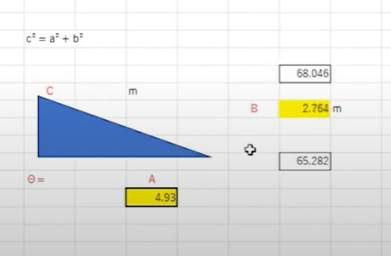

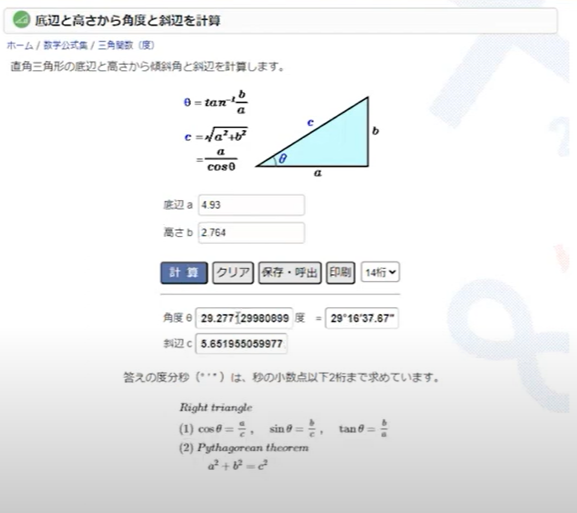

現地調査において、上記aとbの長さを計測し、三平方の定理に基づき、こちらのサイトにおいて傾斜角を簡単に算出することができます。

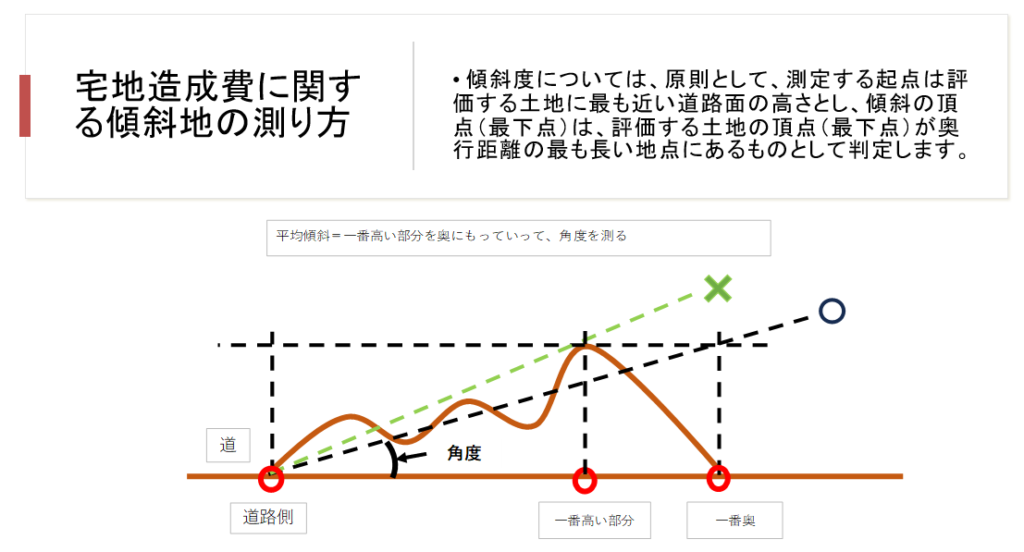

宅地構造成費に関する傾斜角の測り方

国税庁の宅地造成費の金額表に、詳細が記載されています。

こちらも参考になります。

現地調査の様子×机上での作業の様子

ここからは、実務の様子をお見せしながら解説していきます。

※動画でご覧いただく方が分かりやすいと思いますので、ぜひ動画でご覧いただければと思います。

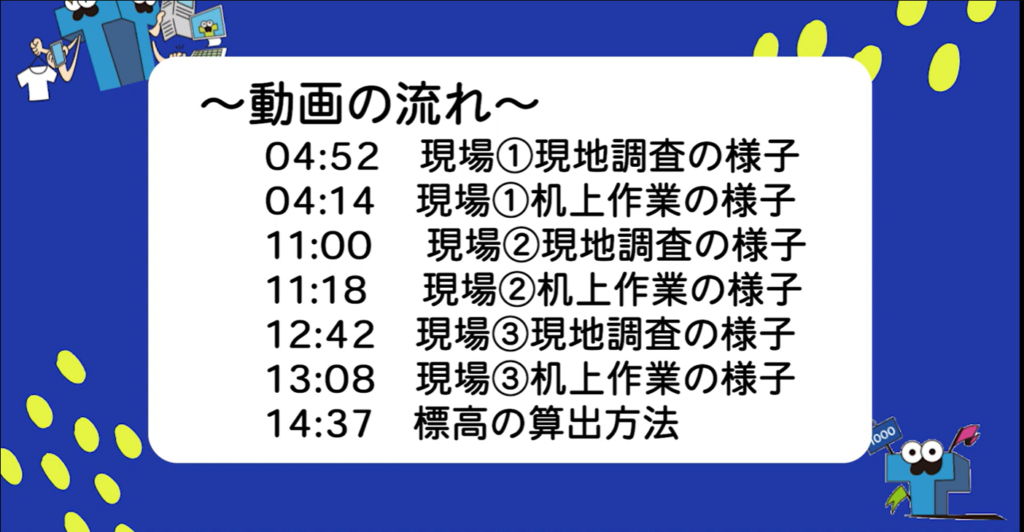

動画の流れ・解説の流れとしましては、以下の順で解説行っていきます。

【傾斜角を求めるにあたって、以下のサイトを使用いたします】

■角度計算

→https://keisan.casio.jp/exec/system/1161228774

■国土地理院

→https://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1

■等高線メーカー

→https://ktgis.net/service/webcontour/index.html

現場①現地調査

画像では伝わりづらいですが、こちらの傾斜角を今回は求めていきます。

ドロガーを利用し、座標を取得していきます。

現場①机上での作業

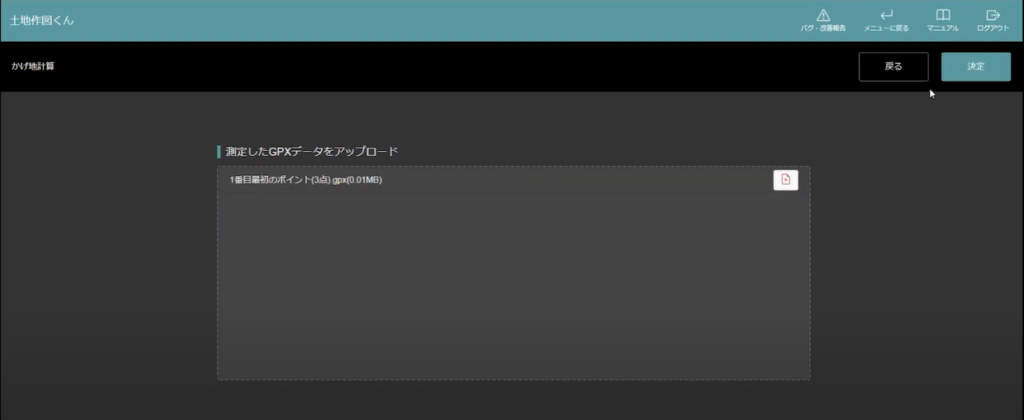

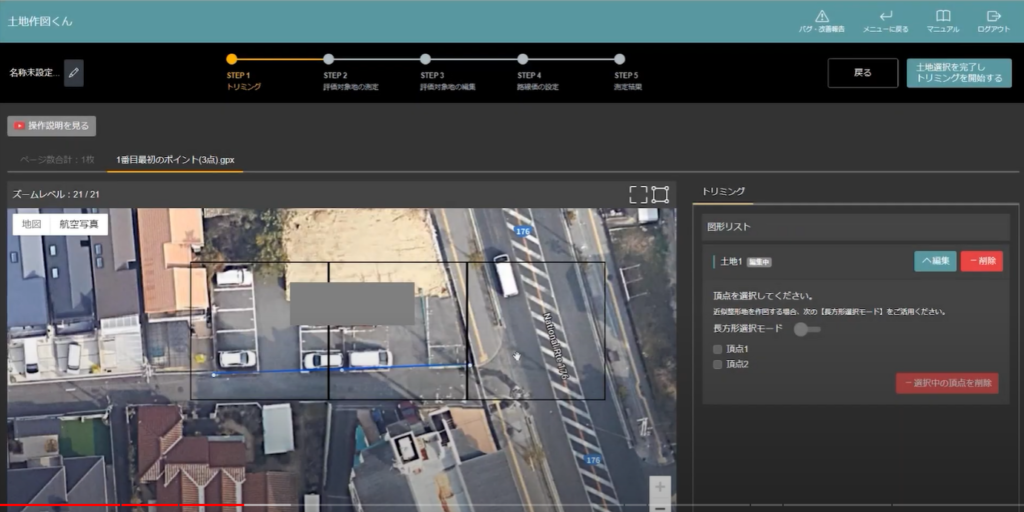

土地作図くんに、ドロガーで取得したGPXデータ(座標データ)をアップロードします。

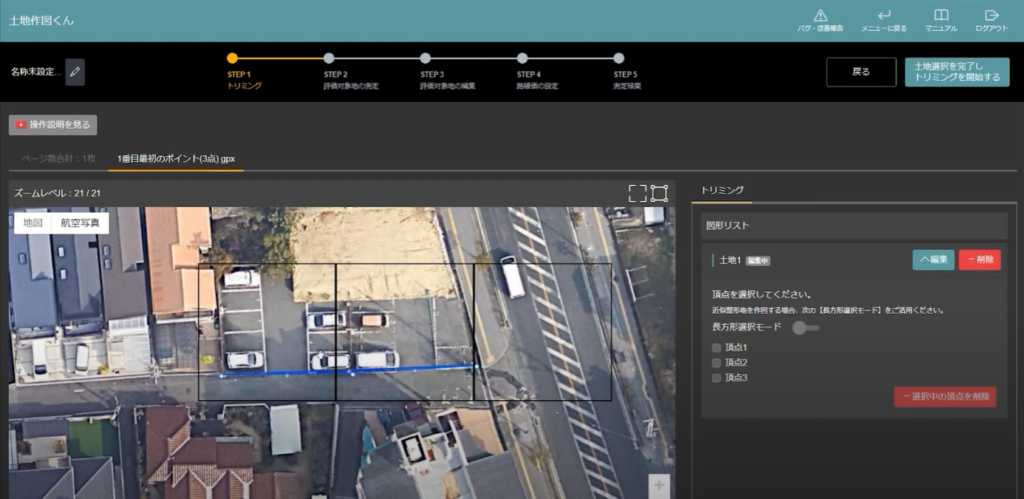

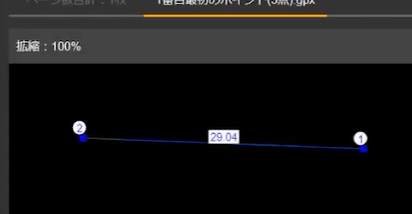

このように、取得したGPXデータが表示されるので、必要のない頂点部分を削除していきます。

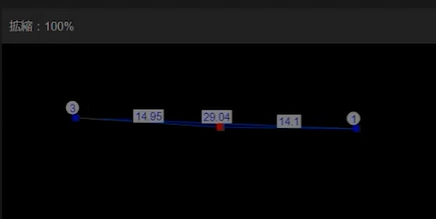

今回は、上の画像でいう頂点①と頂点③のみを使用していくので真ん中の頂点②を削除します。

↓

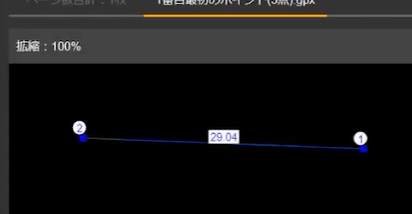

このようになりました。

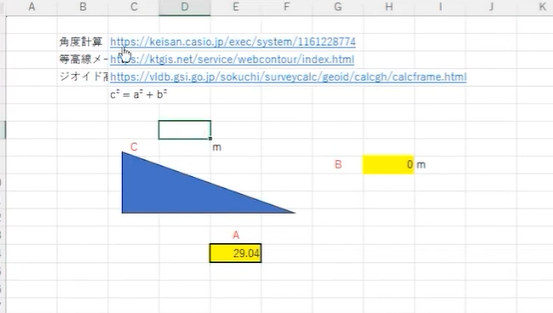

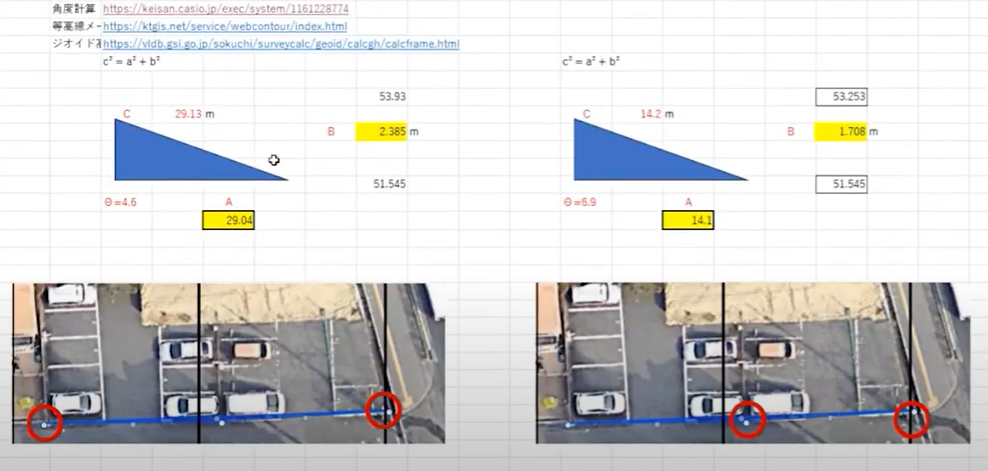

この、頂点①と頂点②の距離が29.04となるため、こちらを元に傾斜角を求めていきます。

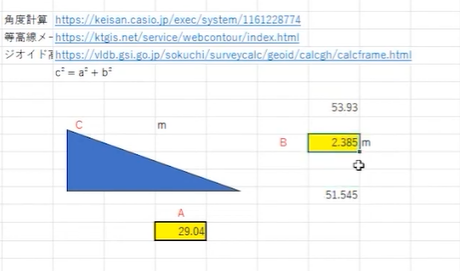

以下のように、分かりやすく票を使って計算していきます。

Aの部分→先ほど分かった距離の長さ、29.04を入力します。

次に、高さを求めます。

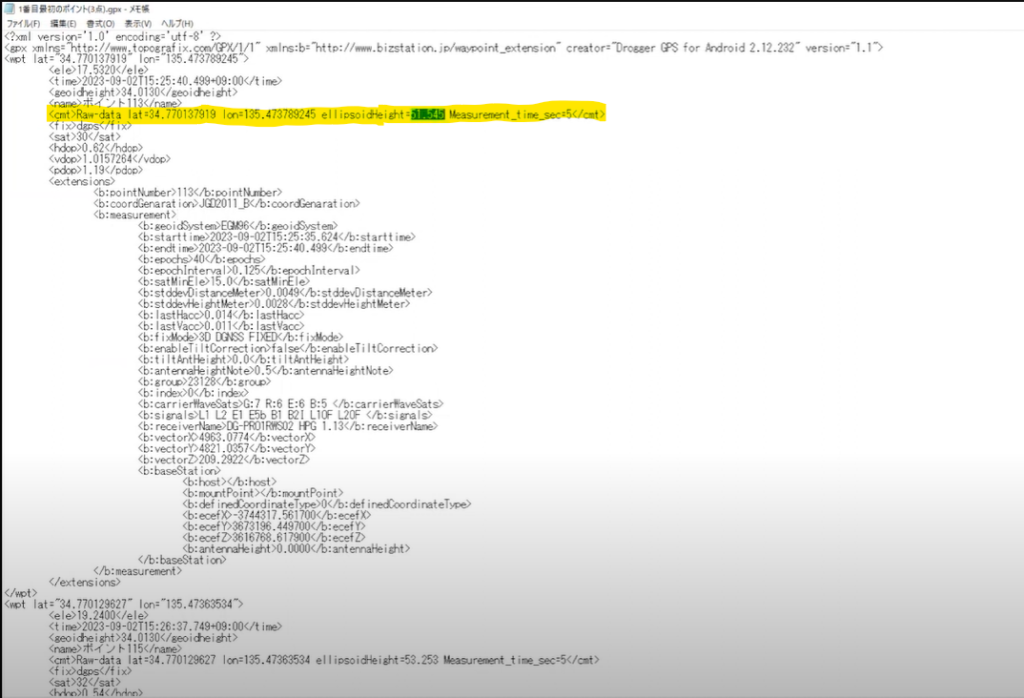

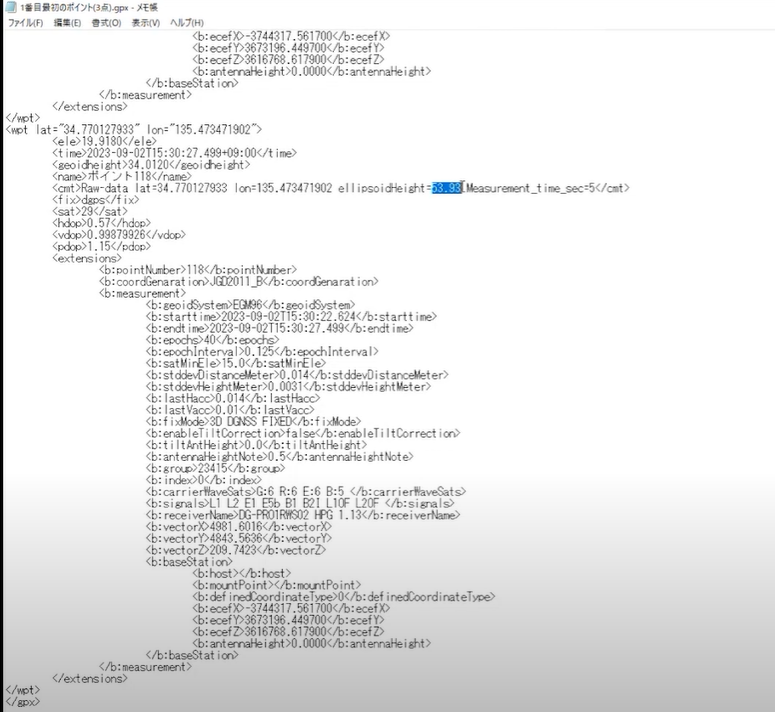

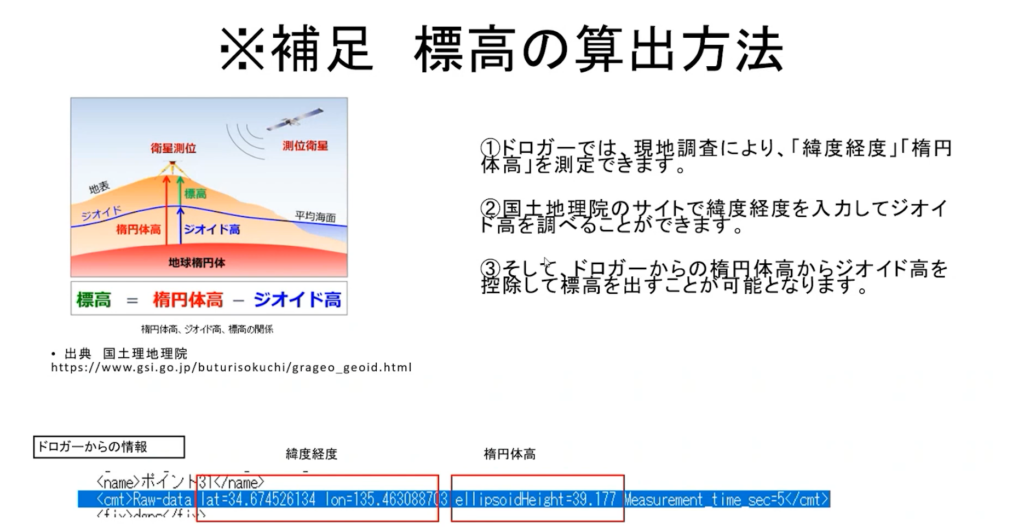

PCへダウンロードした、ドロガーで取得したGPXデータのファイルを開きます。

ファイルの中身は以下のようなものになります。

見た感じ難しく感じますが、簡単なので安心してください。

見る箇所は、「<cmt・・・・・・・・ellipsoidHeiht=51.545・・・・・>」と記載された箇所のみです。取得した座標データの分だけ表示されています。

ここでは緯度経度が表示されています。その中で見てほしい部分は、下画像でいう、「51.545」の部分です。

この「51.545」が頂点①の部分の高さに当たります。

頂点①の高さを入力します。

続いて、こちらでいう頂点②の部分、ドロガーのGPXデータでいう3つ目に取得した座標の高さを確認します。

3つ目のデータをみて同じように、<cmt・・・・・・・・ellipsoidHeiht=53.93・・・・・>この部分を見つけます。

高さは「53.93」と分かりました。

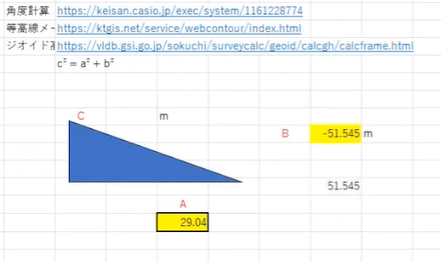

以下のように今回の高さは、53.93m-51.545m=2.385mということになります。

距離=29.04m

高さ=2.385m

こちらを元に、傾斜角を求めていきます。

傾斜角を求めるには、以下のサイトを使用します。

■角度計算

→https://keisan.casio.jp/exec/system/1161228774

底辺に、29.04 高さに2.385 を入力して計算をクリックすると

角度が表示されます。今回の角度は、「4.6度」、斜辺としては、「29.13」とわかりました。

以上が、傾斜角の求め方です。

現地②③

動画では、他にも現地②③と様々なパターンでの傾斜角の求め方を解説しております。

現地②↓↓

現地③↓↓

~補足~標高の算出方法

無料トライアル実施中です

土地作図くん契約の方には無料で貸出しておりますので、是非一度お使用頂ければと思います。

https://sakuzukun.com/

無料トライアルも実施しておりますので、お気軽にご利用くださいませ。