税理士先生の職員の方の、実務で役立つ情報を提供させていただきたいと思い動画を撮らせていただいております。

ぜひ皆様の、業務でお役立てください。

本記事とあわせて、イメージがつきやすいと思うのでぜひ動画もご覧ください。

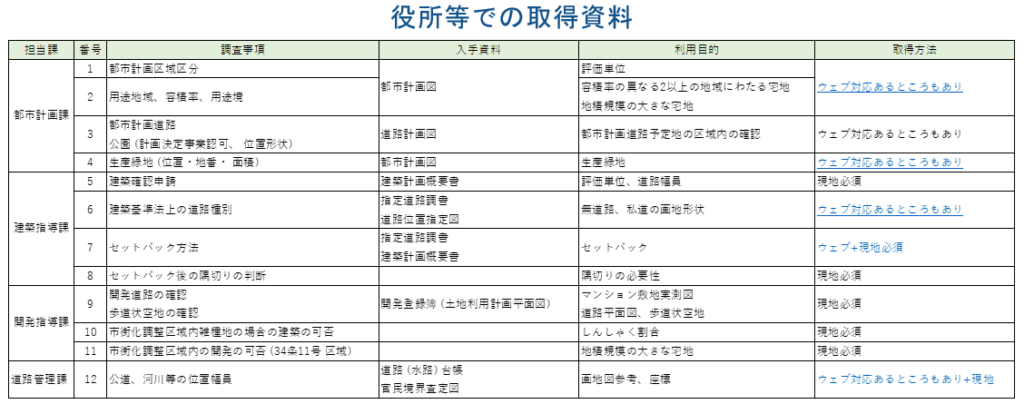

役所で取得できる資料

続いては、役所等で取得できる資料についてです。

役所で取得できる資料や方法は、各自治体によって異なります。税理士の実務で私がいつも苦戦している部分です。ただ、相続税の評価では、いかに評価に関する資料や情報を集められるかが大事です。

今回、私なりに知っている情報を伝えますが、各自治体で対応する部署が異なったり、現地に行かないとわからないことが多かったりします。私も実務の現場を通して、日々学んでいる部分です。

まだまだ勉強中ではありますが、少しでも皆さんの実務の現場で役に立てればという想いで、情報を発信しています。

こちらについては、法務局での実務と異なり、残念ながらインターネットだけでは解決しません。直接、役所に行かなければならないのが現状です。

ただ、役所には評価減になりうるさまざまな資料があります。お客様の土地の評価額を下げて、納税負担を減らすのに必要な資料です。ですから、皆さんもできれば時間をかけて、資料を取得していただければと考えています。

役所で土地の評価に必要な資料を取得するにあたり、私は以下4つの課に足を運んでいます。

- 都市計画課

- 建築指導課

- 開発指導課

- 道路管理課

4つの課について、1つずつみていきましょう。

都市計画課で取得できる資料

都市計画課では、主に以下4つの事項を調べるために、都市計画図や道路計画図を入手します。

- 都市計画区分(都市計画図)

- 用途地域、容積率、用途境(都市計画図)

- 都市計画道路(道路計画図)

- 生産緑地(道路計画図)

評価単位、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地、地積規模の大きな宅地を調べます。例えば、地積規模の大きな宅地の用途地域が、工業専用地域にあたるかどうかを確認するのに必要です。また、容積率が地積規模の大きな宅地の要件を満たしているかどうかを確認するのに必要です。

都市計画図は、インターネットで確認できる場合もあります。後ほど事例を紹介します。

道路計画図は、都市計画道路予定地区の区域の確認に必要です。

- 都市計画道路予定地で、どの段階の道路なのか

- 都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価の補正率

具体的には、上記の内容について確認します。

建築指導課で取得できる資料

建築指導課で調査するのは、建築確認申請です。

私は建築確認申請が、実務で一番と言っていいほど大事だと考えています。

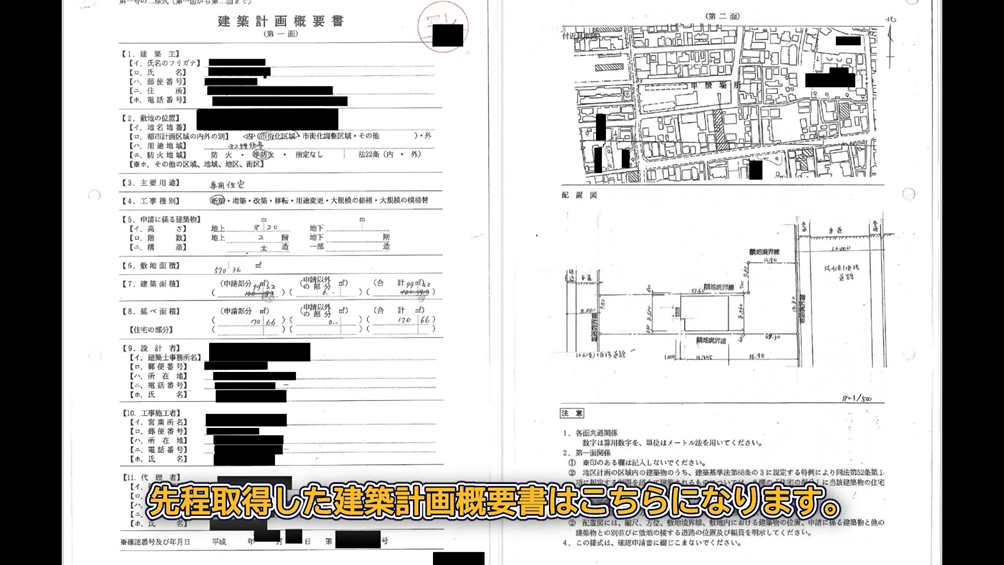

建築確認申請をすると取得できるのが、建築確認概要書です。こちらで道路の幅員など確認します。参考資料として情報量が多く、非常に大事な書類ですので、ぜひ取得してください。実際の取得については、後ほど説明します。

指定道路調書、建築計画概要書の利用目的は、無道路や私道の画地形状の確認です。インターネットで確認できない場合は、建築基準法上の道路なのかどうか確認が必要です。確認のため、現地に行くこともあります。

建築基準法上の道路の件や無道路地の実務の評価方法については、別動画で解説していますのでそちらを参考にしてください。

セットバックについても、建築指導課で確認します。どのように道路後退するのかを確認するために、現地調査が必要です。中心線から2m後退する場合、どこが中心線なのかは現地で確認しないとわからないからです。

セットバックの隅切りの判断について説明します。建築基準法では、セットバックとともに角部分に隅切りを設ける規定はありません。しかし実務では、セットバック時に隅切り部分の提供のお願いをしてくる市町村と、お願いをしてこない市町村があります。

私はお願いをしてこない市町村の場合には隅切りは設けず、お願いをしてくる市町村では隅切りを設けてセットバックをさせています。隅切りの大きさは、各市町村によってさまざまです。ですからその市町村の担当者に確認し、その内容に合わせて辺長を決めています。

セットバックについては、こちらの記事「⑪【税理士が実務者向けに解説!】セットバックの算出方法で」解説しています。興味があればご覧ください。

開発指導課で取得できる資料

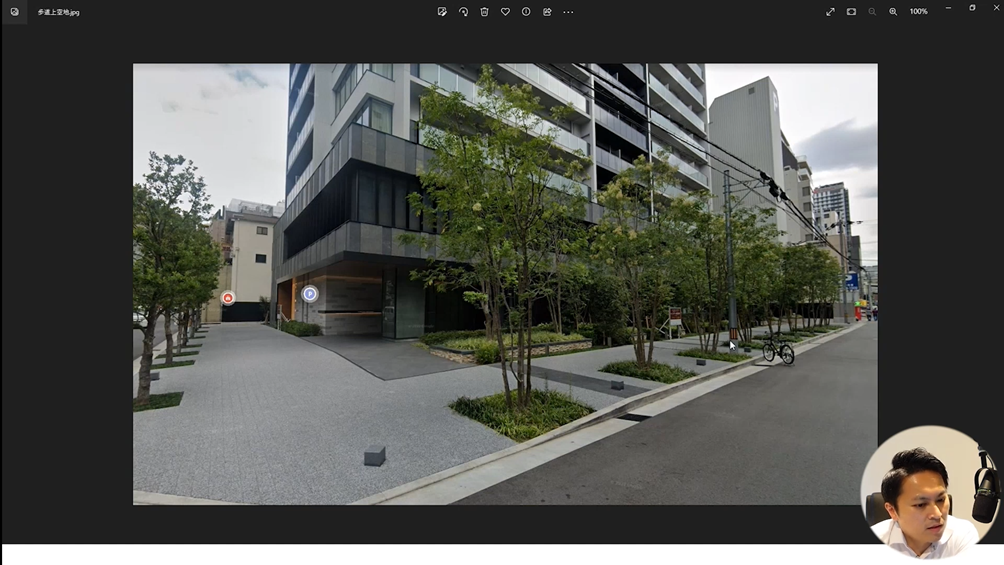

開発指導課では、開発道路の確認や、歩道状空地の確認をしています。

歩道状空地は、実務でよくあります。タワーマンションの例で説明します。 タワーマンションの中に、不特定多数の人が利用できる空地があったとします。

こちらは、建築基準法59条の、総合設計制度による公開空地です。

国税庁のインターネットサイトで「歩道状空地」と検索すると出て来ます。

総合設計制度による公開空地は、容積率や高さ制限を緩和するために、敷地に整備されたものです。歩行者が、日常で自由に通行するために、広く一般に公開された空地の部分です。

歩道状空地の税務上の取り扱いについてですが、最高裁判所の平成29年2月18日の判決で、

歩道状空地を指導評価する要件の一つとして、開発許可を受けたものが条件に入っています。

開発許可を受けたものがどうか、開発指導課や建築指導課に行き、建築計画概要書に59条の2の総合設計制度の記載があるかどうか確認しています。

しかし実際の提供面積を調べようとしても、自治体で資料を手に入れることは困難です。その場合、マンション管理組合に出してもらうこともあります。

「市街化調整区域内雑種地の場合の建築の可否」についてですが、店舗等の建築が可能な幹線道路沿いで宅地価格と同じ取引ができるものについては、斟酌(しんしゃく)割合がゼロになるのです。そちらを確認します。

「市街化調整区域内の開発可否」は、地積規模の大きな宅地に関係します。市街化調整区域では、原則、建物を建てられず、地積規模の大きな宅地の減額はありません。しかし例外があります。宅地分譲して開発行為ができれば地積規模の大きな宅地の減額が可能です。そちらに該当するかどうかを確認します。

道路管理課で取得できる資料

道路管理課では、道路(水路台帳)を使って公道や河川等の位置幅員を確認します。

また、官民境界査定図は土地の形状が細かく載っている場合があるので、土地の形状の際に利用することがあります。

後ほど、インターネットで水路の状況を確認しているところをご説明します。

役所で取得できる資料に関する説明は以上です。

資料収集の実務の様子

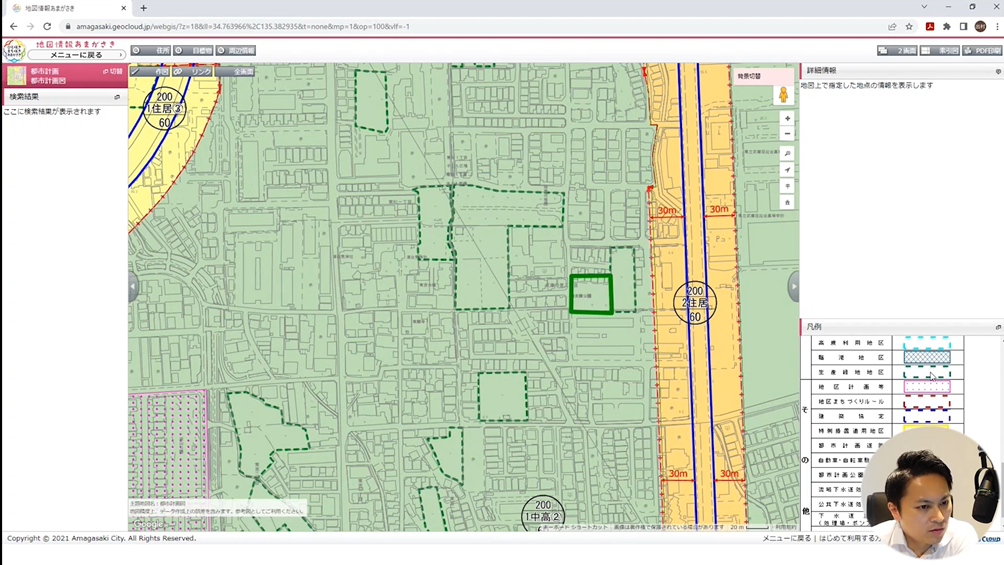

役所で取得できる資料のインターネット対応についてみていきましょう。

一例として、兵庫県尼崎市のケースを紹介します。

尼崎市の都市計画図は、右側に用途地域が書いてあります。建ぺい率や容積率も、同様に書いてあります。

尼崎市の場合は、必要な情報がすべて網羅されています。

-------------------------------------------------------------

緑色の点線は、生産緑地地区です。生産緑地についても、都市計画図で確認が可能です。

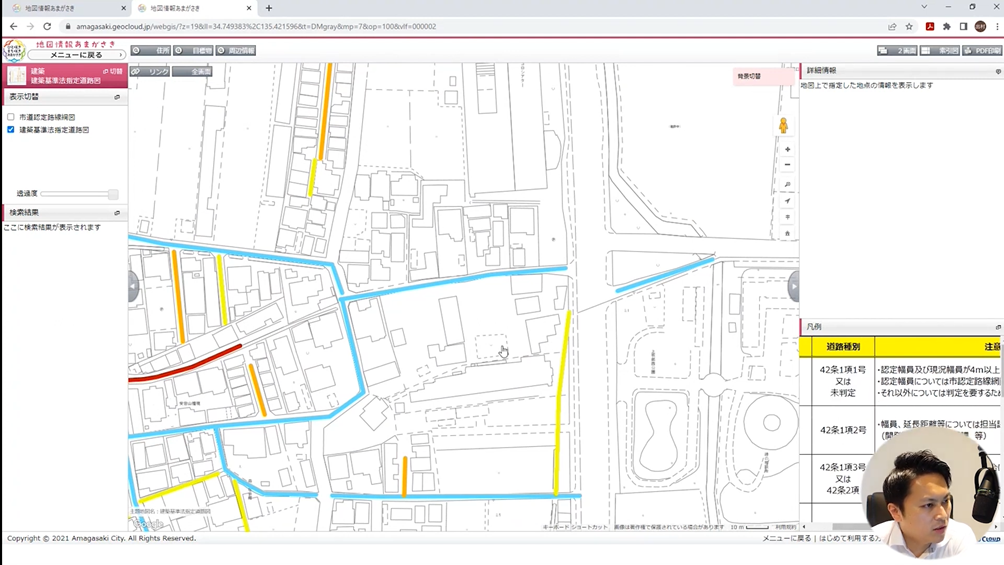

「建築基準法の道路種別」については、建築基準法指定道路図を使用します。

-------------------------------------------------------------

水色であれば42条1項3号など、道路の種類はこちらですぐに確認できます。

-------------------------------------------------------------

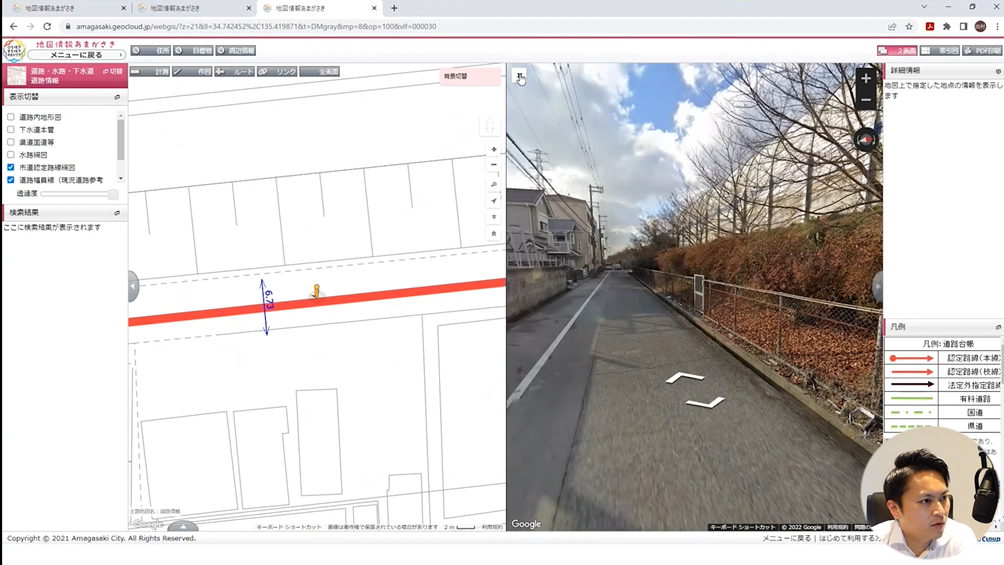

セットバックについても、インターネットで確認し、計算できます。

図のように対象地の幅員が4m以上あるかどうかを確認、計算できます。

-------------------------------------------------------------

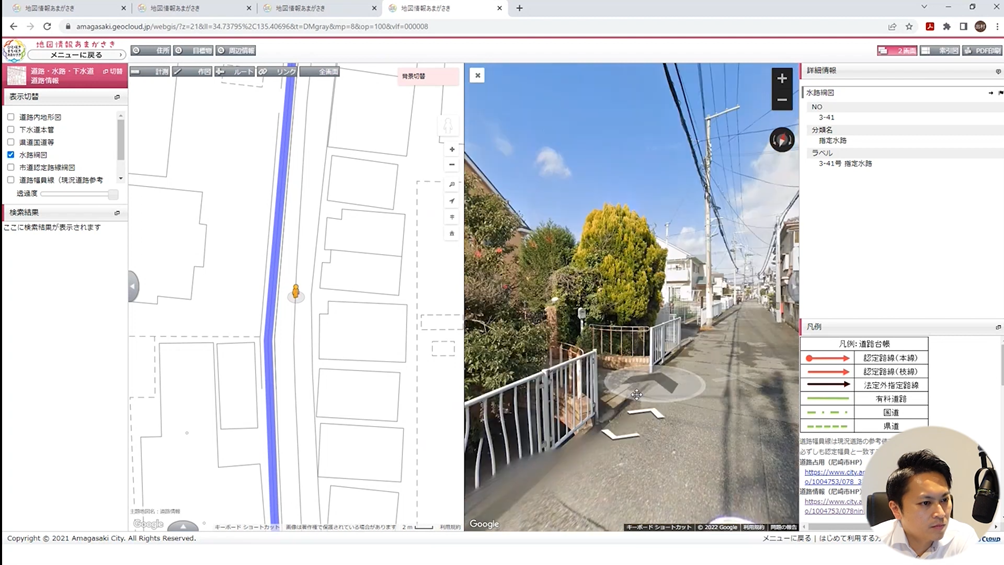

水路台帳についても、指定外水路かどうかなどをインターネットで確認できます。

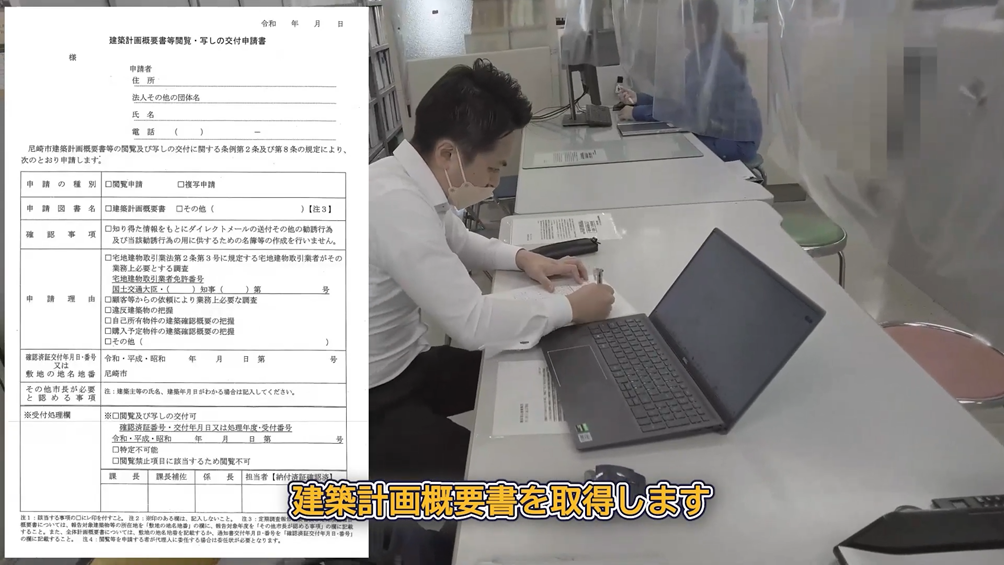

建築計画概要書取得の実務の様子

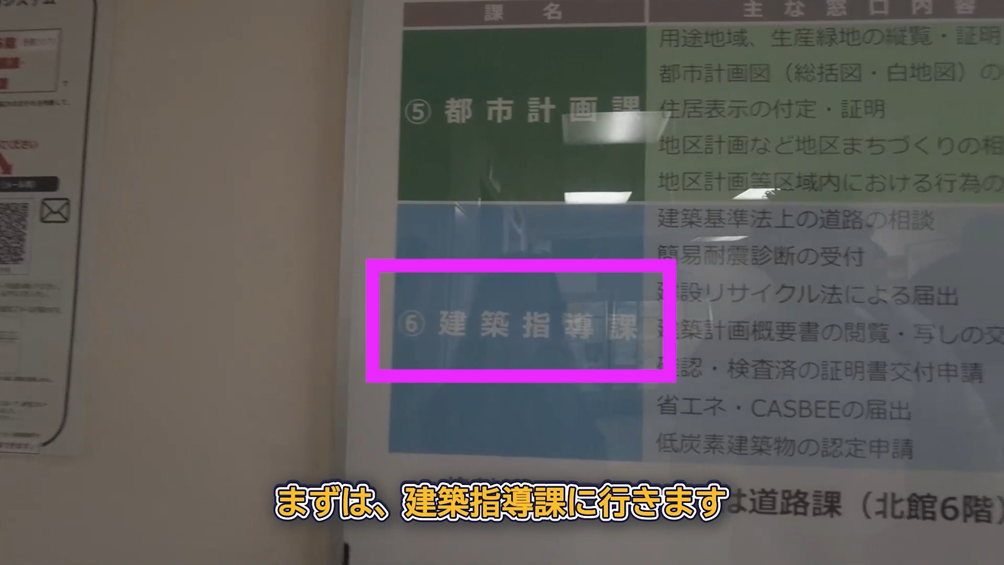

実際に、建築計画概要書を取得する様子をご紹介します。

まずは、「建築指導課」に行きます。

窓口に行き、建築計画概要書を取得します。

こちらが、取得した建築計画概要書です。詳細については、動画をご覧ください。

測量図がない土地の場合

土地区画整理図を取得する方法

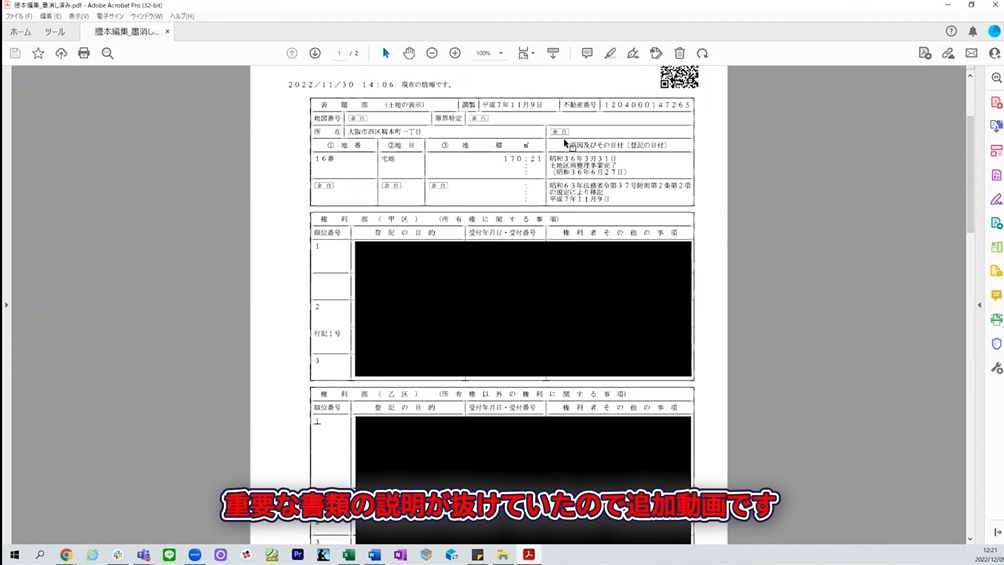

追加で、重要な書類の説明をします。

今回の謄本では、謄本に170.21平米とあり、その横に原因と日付が書いてあります。

そして「土地区画整理事業完了」という記載があります。

つまり、この土地は測量図はないのですが、土地区画整理事業に関する参考図面というのがあるはずです。その見方と取得方法について説明します。

大阪市は土地区画整理が進んでいます。しかし意外と測量図があるケースは多くありません。

御堂筋沿いの、大きなビルがたくさん建っているような場所でも、測量図がないケースが多いのです。

ただ測量図がない場合でも、土地区画整理図があるならそちらを参考にすれば問題ありません。

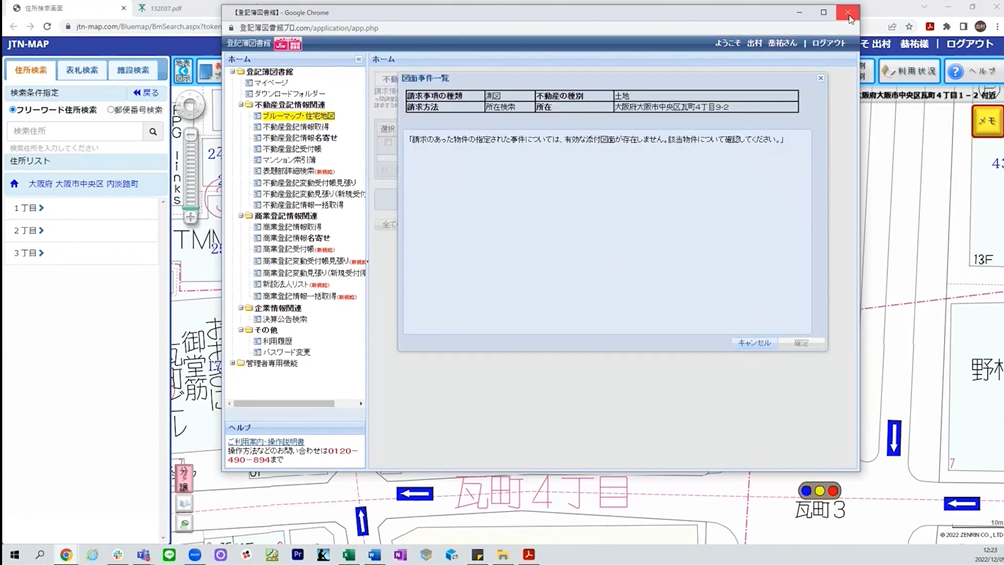

大阪市の場合は、インターネットで閲覧可能です。インターネットで見られない自治体の場合は、役所に電話して、土地区画整理図がどこにあるのかを確認したうえで足を運ぶとよいでしょう

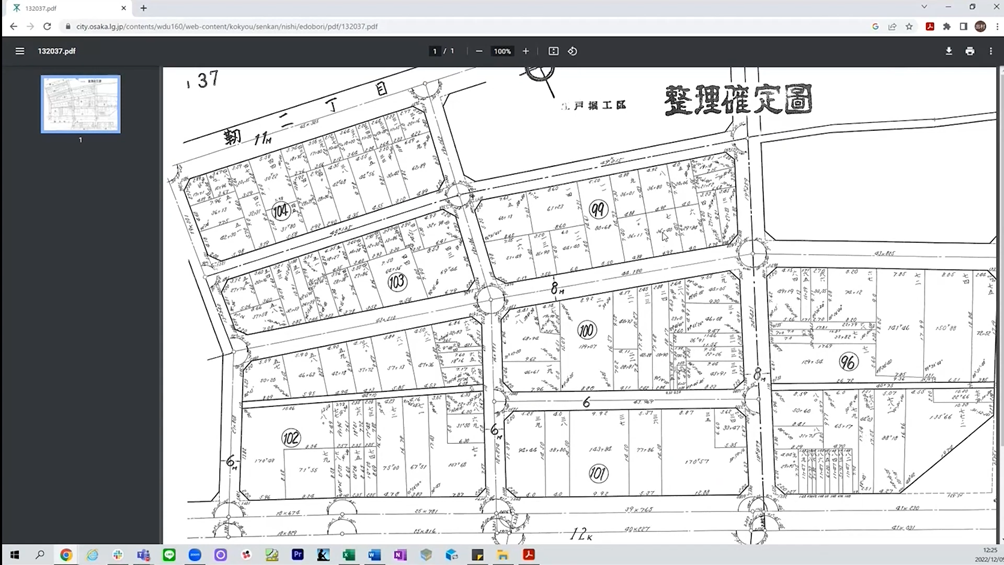

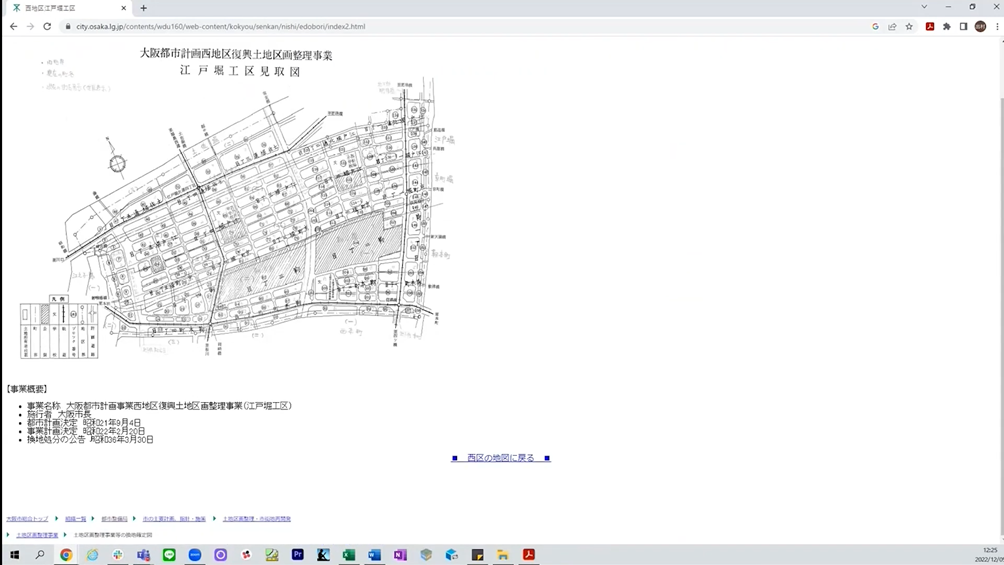

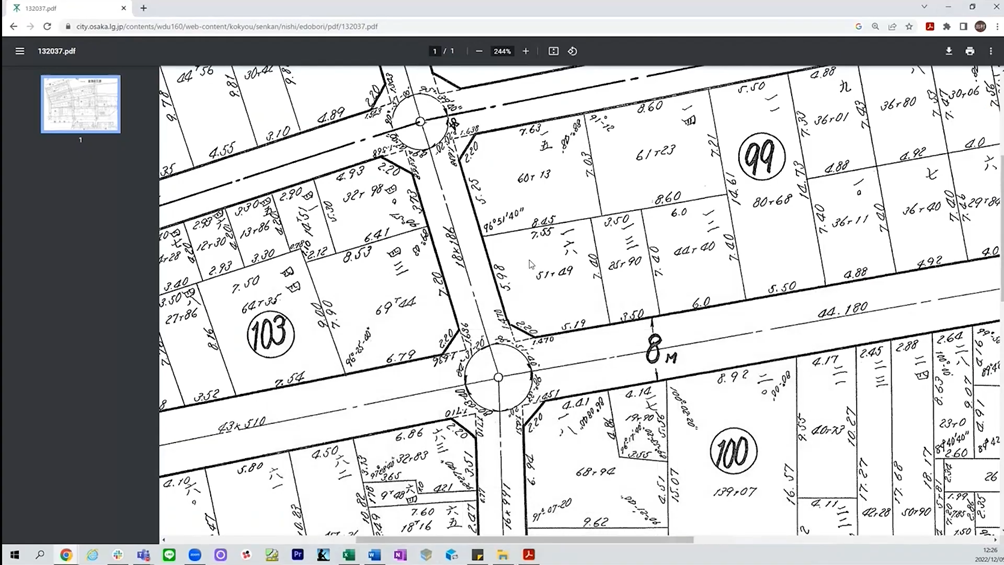

大阪市の場合は図のような土地区画整理図をインターネットで閲覧できます。非常に古いものですが、形状はしっかりしていますので、こちらを参考にすればよいと考えます。

左下の事業概要のところに、換地処分が昭和36年3月30日と記載されています。この日付は謄本と一致するものです。

土地区画整理図の単位

実際の図で長さや面積を確認しましょう。今回の謄本では、170.21平米と記載されています。

しかし、土地区画整理図では51.49です。

これを見て「数字がおかしい」と思った人がいるかもしれません。

ここで注意してほしいのが、謄本と、今回の土地区画整理図では、単位が異なるということです。75.19と数字が記載されていますが、この単位はメートルではなく、「間(けん)」なのです。ですから75.19間となります。1mは1.181818間です。ですから75.19に1.181818をかければ、長さがわかります。

また坪の場合は、51.49に3.30578をかけたものが平米の面積になります。

51.49×3.30578=170.21です。一緒なので、測量図のかわりに使えることがわかります。

このように、測量図がない場合は、ぜひ土地区画整理図を参考にしてください。